ここでは、「とあるヒグマの行動範囲の変化」について、ただ事実を並べていく。

以下に出てくる図面等は、自然文化団体ノノオトがオープンデータなどを用いて作成した、調査支援サービスを活用して作成したものであり、著作権は自然文化団体ノノオトに帰属するものである。

高低差を考慮したものではないため、実際の行動範囲よりも狭く算出されると考える。

ヒグマA親子の記録

最初にご覧いただくのは、「ヒグマA親子の観察地点」を記録したものだ。

記録した場所は、世界自然遺産の地「知床」。

斜里町の岩尾別地区と呼ばれるエリアでの観察が多い。

観察方法:定点観察はせず、目的地への移動中などに記録

観察者:ノノオト副代表小林、ほか協力者5名

同定方法:個体識別可能な写真および映像を用いて同定を試みる

同定ポイント:2点が充足された場合に同一個体であると判定した。

①A親子には特徴的な斑のある個体が含まれていたことからその個体の有無

②複数個体での行動していたことから、個体数の合致

その他:自然文化団体ノノオトでは、DNA検査などを実施することはできないことから、個体の類似箇所や親子の態様をもとに同定を行った。

#1

44.109375, 145.057465

日時: 2025-06-12

道路脇で遭遇。すぐ森へ引き返す。

#2

44.096076, 145.029684

日時: 2025-06-22

道路脇で遭遇。すぐ森へ引き返す。

#3

44.107867, 145.041517

日時: 2025-06-30

道路を横切り、河口方面へ。

#4

44.069919, 145.067236

日時: 2025-07-11

道路上を歩行。車を機にするそぶりなし。

#5

44.078666, 145.041856

日時: 2025-07-13

道路上を歩行。車を機にするそぶりなし。

#6

44.107135, 145.079950

日時: 2025-07-29

道路上を歩行し車へ直進。接触することなく横を通り過ぎる。

#7

44.102379, 145.055838

日時: 2025-08-04

道路脇から顔を見せるも、森へ引き返す。

#8

44.086290, 145.121155

日時: 2025-08-09

登山道で滞留。傍へ逸れるもしばらく滞留している気配。※枝木の音がしたことから

#9

44.082714, 145.125146

日時: 2025-08-10

登山道を横切り、登山道からほど近い場所に滞留。

※同日、つきまとい行為確認

#10

44.089743, 145.116649

日時: 2025-08-12

登山道上での滞留。その後、登山道からほど近い場所に滞留。

※同日、スプレー噴射後のつきまとい行為あり

#11

44.102133, 145.100942

日時: 2025-08-14

登山道上に滞留。脇に逸れるも、気配音あり。

※登山者撤退。

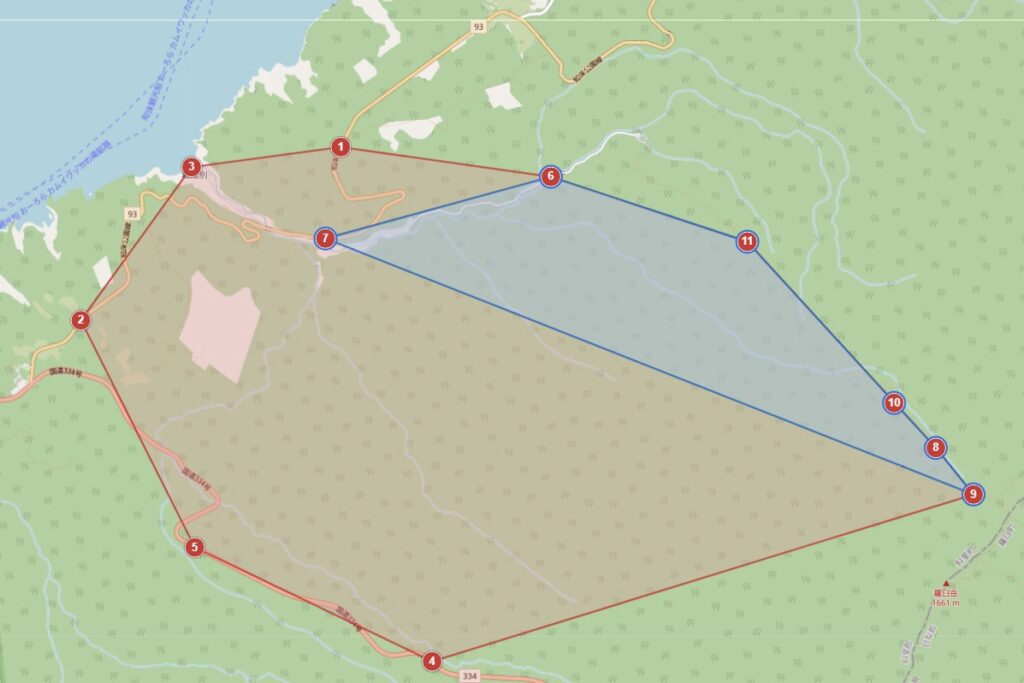

6月12日から8月14日までのA親子の行動範囲は、「21.740 ㎢」。

子どもを抱える場合、行動範囲が単独時よりも小さくなるという説もあることから、妥当の水準とも言えるかも知れない。

ターニングポイントは7月下旬から8月初旬

8月14日以降、A親子を確認していないため状況は不明だが、「#6 7月29日」をあたりを境に、観察される場所に傾向が強くでていると考える。

この周辺で生まれたということもあるだろうが、転々としていた観察場所が一気に偏りを見せ始めたのはいうまでもない。

川沿いだから、サケ・マスの遡上の可能性も疑えるが、時期的に早いだけでなく、上流部まで遡上が全然確認されていないことから、サケ・マスを求めて川沿いに集まり出したわけではないと推測する。

また、「#8」から「#11」は岩尾別ルートと呼ばれる、羅臼岳にアプローチできる登山道上ないし、登山道上から見える距離での遭遇となっている。

もちろん、登山道以外でも出没は確認されているだろうが、ノノオトが集約した情報かつ、8月14日から約2週間に絞ると行動範囲は青色のようになる。

赤色で示した全体の行動範囲は「21.740 ㎢」に対し、青色で示した行動範囲(#6・#7・#8・#9・#10・#11)は「4.892 ㎢」となった。

全体の行動範囲に対して22.5%にまで行動範囲が狭まっている。

川周辺で見られるようになる前(#1・#2・#3・#4・#5)の行動範囲は、「7.706 ㎢。

「#6」を境に前半と後半に分けたとしても、後半は前半の約67%にまで行動範囲が落ちている。

確実なる傾向の出現と突出した行動

「#8(8月9日)」以降は、登山道及びその周辺に滞留するなど、行動が顕著になり、行動範囲も著しく狭い状況になっていた。

登山道上には、アリの巣が点在する場所もあり、それを栄養源として見つけ、滞留していたのかもしれない。

しかし、採餌をするような仕草ではなく、ただ登山道上に滞留しているようなケースが確認されてもおり、一概にもアリの存在が登山道に滞留した原因とは言えないのかも知れない。

ならば何を目的に滞留していたのか。

「クマのみぞ知る」ことから、推測の域を脱しないため言及はしない。

ただ確実に言えることは、

・人間を恐れなくなっている個体であること

・ブラフチャージ(威嚇突進)などの目立った威嚇行動がないこと

・刺激の強いスプレーの噴射を受けてもなお人間に近づいてきたこと

・単なるつきまとい行為→スプレーを受けてもつきまとい行為という執着の度合いが高まったこと

は確実に言えることである。

巷では「温厚な個体」とも言われるようだが、私はそういった根拠のない説ではなく、「温厚なのではなく、いつでも仕留められる生き物だからとりあえず無視」ということもあり得ると思って、知床の地に限らず、ヒグマという生き物を観察している。

北海道の定める「有害段階に応じた対応方針」の再整備の提案

自然を楽しませてもらっている消費者として、「消費行動の拡大」を求めるのではなく、「自然の保全の観点を大切にした消費行動の抑制」も説いていく必要があると考える。

以下は、北海道が定める「有害段階に応じた対応方針」を抜粋。

■ヒグマ管理の基本(4段階)

段階0:非問題個体

人を怖れて近づかない。

段階1:問題個体(初期)

人をあまり怖れない/人家や農地の近くに頻繁に現れる/人を見ても逃げない・姿をよく見せる。

段階2:問題個体(実害あり)

農作物などに被害を与える/生ごみ・廃棄物をあさる/農作物や家畜を食害・破損する。

段階3:問題個体(人身リスク)

人への攻撃・つきまとい等、生活に直接的な影響が出ている。

出没時は判断フローで有害性を見極め、出没場所(例:森林地帯かどうか)と段階に応じて対処。

森林地帯であっても、ヒグマ対応は「有害段階」の判定に沿って、人へのリスクと被害の程度に応じて段階的に強化。

段階2(実害が確認される段階)では、まず人身被害を避けるための措置を発動し、状況に応じて入林を制限する方針。

段階3(人身リスクが顕在化する段階)では、人身被害防止措置と入林規制を原則直ちに講じ、対象個体は排除の対象になる、と読み取れる。ただし、レジャー中の偶発的事故など、積極的な攻撃性が確認できない事例は例外。

判断軸は「人に被害が及ぶ蓋然性」で、段階2で介入を強め、段階3で規制と排除を厳格化する枠組み、と整理できそうである。

上記、A親子の場合だ。

狭域で短期間に同一個体の出没が反復し、つきまといが確認された本件は、北海道が示す「有害段階に応じた対応方針」に照らすと森林地帯における段階3相当のリスク事案と評価できる。

段階3では人身被害防止措置に加え、入林規制および対象個体の排除を原則的に講じることが整理されている。

したがって、当該エリアにはまず滞留禁止(通行可)の暫定規制を導入し、抑止後も追随が見られるなどリスク行動が継続する場合は、立入禁止(全面閉鎖)へ段階的に強化する。

規制は地図と標識で明確化し、解除は一定期間の未出没や対象個体の排除完了を条件に、段階判定を再評価しながら慎重に行う。

以上により、登山者・地域の安全を守りつつ、規制の空間・時間範囲を必要最小限にとどめる「リスクに応じた最小介入」を実現できると考える。

以下、

規制メニュー(段階的)

- レベルA:滞留禁止(通行は可)

対象:段階2相当、又は段階3の初動。

内容:薄明薄暮(例:日の出前後・日没前後)を中心にエリア内の滞留・撮影待機・休憩を禁止。通過は可。 - レベルB:立入禁止(全面閉鎖)

対象:段階3で追随・威嚇の反復が確認される場合、また、A発動後も出没が継続する場合。

内容:該当エリアおよび周辺緩衝帯を物理バリケードなどを用いて一時閉鎖。

発動・解除の運用基準(例)

- 発動トリガ

同一個体の7日以内3回確認+つきまとい、もしくは抑止後も追随の事実認定(行動履歴・位置の同定)。 - 解除基準

A:10~14日未出没(監視継続)または対象個体の確実な排除が完了。

B:14~21日未出没+周辺で新たな危険兆候なし。

作成:2025年9月3日